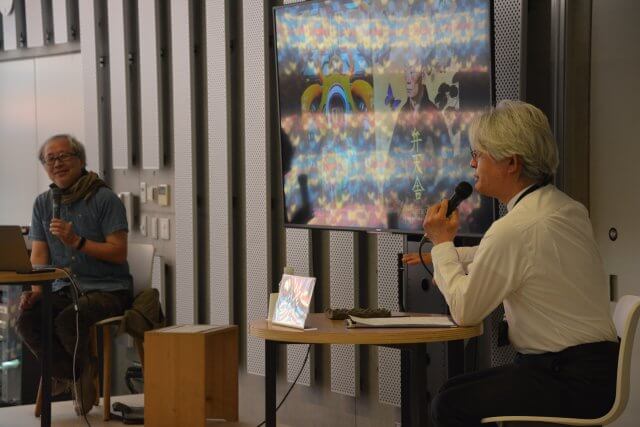

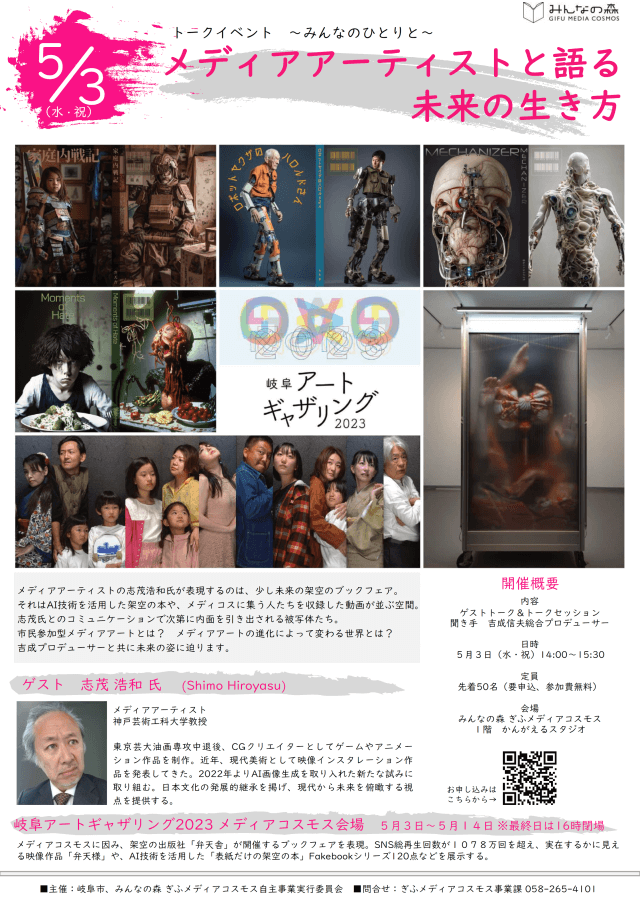

岐阜アートギャザリング2023ぎふメディアコスモス会場のオープニングイベントとして開催した「みんなのひとりと」番外編。ゲストは、メディアアーティストの志茂浩和さんです。

2023年の5月3日から14日にかけて、メディコスの会場で展示されたのは、近未来の架空の出版社「弁天舎」が開催するブックフェアです。

ブックフェアでは、本当に実在するかのように見える映像作品「弁天様」や、事前にメディコスで市民の方を撮影した「本に挟まる人」、AI技術を活用した架空の本「Fakebook」が並びます。

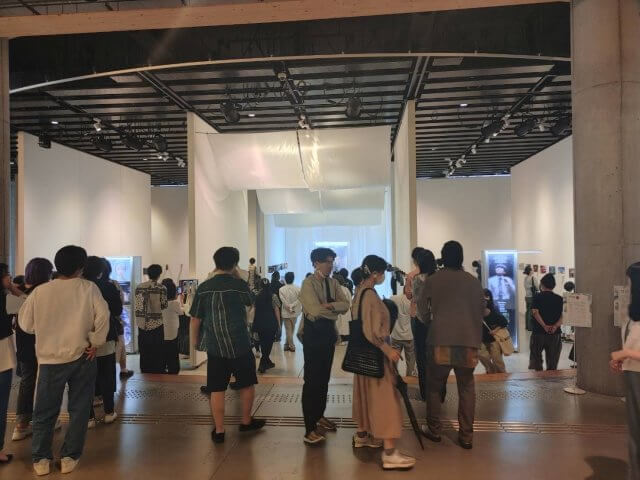

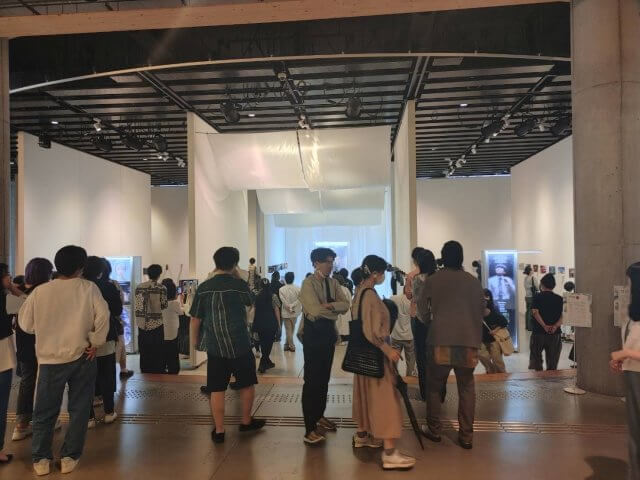

展示期間中、全国から多くの方が訪れ、そのストーリーを想像しながら楽しむ様子が伺えました。

この展示の舞台裏に迫るのが今回のトークイベント。

志茂さんは、展覧会を遊んでもいい場所として作るそうです。

志茂さんの子供時代の遊び場は、今とは違い、自由に想像して遊ぶことができたといいます。

テレビに映る特撮シーンも廃墟のような部屋や操り糸に想像力をかきたてられました。

「廃墟になる前はどんな部屋だったんだろう。」「あの生き物は糸で動いているのかな。」

不完全だからこそ、背景を想像して、遊びに生かしていたんだそう。

逆に今の世の中の遊び場は、完璧で、余白が少なく、想像する力が養われにくいのではないかと危惧していました。

現代美術においては、木の板を1枚置いて、それを作品だということもできるかもしれません。

けれど志茂さんは、木の板を滑り台くらいに加工して、遊び場としてわかるように設置します。

その滑り台でどう遊ぶかはその人次第。

想像して、遊んでもらうことで完成する公園のような遊び場が志茂さんの展覧会。

そんな志茂さんのAIを活用した作品が「Fakebook」シリーズ。

文章で命令を出すと、AIがイラストを生成します。

期待する結果が出るまで何度も命令を書き直し、作品を仕上げていくそうです。

120点が展示された「Fakebook」シリーズは、表紙のみで、中身はありません。

中身がないのは、作品を見た人に想像してもらうため。イラストやタイトルのみとすることで、想像する余白を作っているとのことです。

志茂さんはAIを移動方法に例えます。

AIは飛行機。デジタルは車。えんぴつは歩くこと。

それぞれの良さがあり、悪いところもある。

AIができたからといって、ほかのもの全部がだめになることはなく、それぞれの良さは残ります。

ただ、AIを使う上で、注意すべきことがあるそうです。

ブックフェアを開催している「弁天舎」は架空の出版社ですが、志茂さんはAIを使って創業者の思いや、会社が歩んだ道のりなどを創作し、本当に存在する会社のような社歴まで用意していました。

人を騙そうと思えば騙せてしまう危険性をはらむAI。

志茂さんは、便利さと危険性を分かったうえで私たちはAIに付き合っていかなければならないと考えています。

AIの光と影にうまく付き合っていけるかどうかは、使い手の人間に委ねられています。